Zitiertechnik in wissenschaftlichen Arbeiten

Original-Inhalte wörtlich oder indirekt (auch im Konjunktiv) wiedergeben

|

Quellenangaben im Text (Belegverfahren) Zitate und Paraphrasen (sinngemäße Wiedergaben)

werden mit der genauen Seitenzahl aus der Originalquelle belegt. Zur

Kennzeichnung gibt es verschiedene Verfahren:

Sofern keine Vorgaben gemacht wurden, steht es

frei, welches benutzt wird. Haben Sie sich für ein Verfahren

entschieden, ist es wichtig, dies konsequent über die ganze schriftliche

Arbeit anzuwenden. An den dt. Hochschulen und Schulen wird üblicherweise

mit Fußnoten gearbeitet. Quellenangabe nach der Havard-Notation: Bei der Havard-Notation (oder auch

Havard-System) werden direkt hinter das Zitat die wesentlichen

bibliografischen Daten geschrieben. Diese Angaben erfolgen in Klammer.

Mittels dieser Daten muss das Werk eindeutig in der Literaturliste, in

der die komplette bibliografische Angabe steht, zu finden sein. Quellenangabe mit Fuß- oder Endnote und Anmerkungen:

Fußnote Endnote Seitenangaben Die Quellenangabe erfolgt mit der genauen Seitenzahl. Geht das Zitat bzw. die Paraphrase über zwei bis drei Seiten, so wird "S. 123 f." bzw. "S. 123 ff. angegeben. Längere Seitenangaben erfolgen mit den genauen Seitenzahlen: z.B. S. 123-126. Anmerkungen Bei Fuß- und Endnoten kann mit gekürzten

Anmerkungen gearbeitet werden. Gekürzte Anmerkungen sind

z.B. "vgl." (= vergleiche), "a.a.O." (= am angegebenen Ort). Es wird

angewendet bei aufeinander folgenden Zitaten aus demselben Werk; z.B.

Autor, a.a.O., S. 99. Wenn mehrere Passagen aus derselben Seite eines

Werkes hintereinander zitiert werden, wird "ebd." (= ebenda) eingesetzt.

Diese Abkürzungen sind üblich und müssen im Vorspann der Arbeit nicht

extra erläutert werden.

Wörtliches Zitat:

Original aus dem Buch von Thomas Piketty: < Wenn die Kapitalrendite dauerhaft höher ist als die Wachstumsrate von Produktion und Einkommen, was bis zum 19. Jahrhundert der Fall war und im 21. Jahrhundert wieder zur Regel zu werden droht, erzeugt der Kapitalismus automatisch inakzeptable und willkürliche Ungleichheiten, die das Leistungsprinzip, auf dem unsere demokratischen Gesellschaften basieren, radikal infragestellen. > [aus: Thomas Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert, Vlg. C.H. Beck, München 2014, S. 13 f.]

Wortlaut im Wiedergabe-Text: < Thomas Piketti weist bei dauerhaftem Ungleichgewicht zwischen Kapitalrendite und Wachstumsrate zugunsten der Kapitalrendite auf "inakzeptable und willkürliche Ungleichheiten" hin.1) > Fußnote: 1) Piketty, Thomas: Das Kapital im 21. Jahrhundert, Vlg. C.H. Beck, München 2014, S. 13 f. oder Fußnote mit gewähltem Kurztitel "Kapital 21": 1) Kapital 21, S. 13 f Achtung! Bei Kurztiteln im Literaturverzeichnis dann alphabetisch K vor P: Kapital 21: Piketty, Thomas: Das Kapital im 21. Jahrhundert, Vlg. C.H. Beck, München 2014, S. 13 f.

Zitierung von Internetquellen: Name

Autor/ Herausgeber, Titel, Online im Internet, URL, [Stand] dd.mm.yy, Abfrage:

dd.mm.yy, hh.mm Uhr Beispiel in Fußnote: Gertz, Winfried: Linux-Spezialisten, Online im

Internet, URL: https://www.sueddeutsche.de, 21.10.2021, Abfrage:

23.11.2022, 21.43 Uhr

Paraphrasierung und der Gebrauch des Konjunktivs: Die Paraphrase ist eine sinngemäße indirekte Wiedergabe

und wird mit der Anfügung "Vgl." (= vergleiche) oder auch "Siehe"

belegt.

Original aus dem Buch von Hermann Drach: < In einer demokratischen Volkswirtschaft ist die Mitbestimmung der Bürger ihr Lebenselixir.>

Wörtliche Übernahme im Wiedergabe-Text: < Hermann Drach stellte bereits 1927 fest: "In einer demokratischen Volkswirtschaft ist die Mitbestimmung der Bürger ihr Lebenselixir". 1) > 1) Drach, Hermann: Soziale Errungenschaften, Vlg. Hülsten, Mainz 1927, S. 27

Wiedergabe-Text als Paraphrase mit „dass“-Satz: <

Der Ökonom Hermann Drach vertrat bereits 1927 die Auffassung, dass

demokratische Volkswirtschaften von der Mitbestimmung der Bürger

lebten. >

[Statt Indikativ "leben"

muss es konjunktivisch heißen: "lebten"].

Paraphrase mit uneingeleitetem „dass“-Satz: < Der Ökonom Hermann Drach vertrat bereits 1927 die Auffassung, demokratische Volkswirtschaften lebten von der Mitbestimmung der Bürger. >

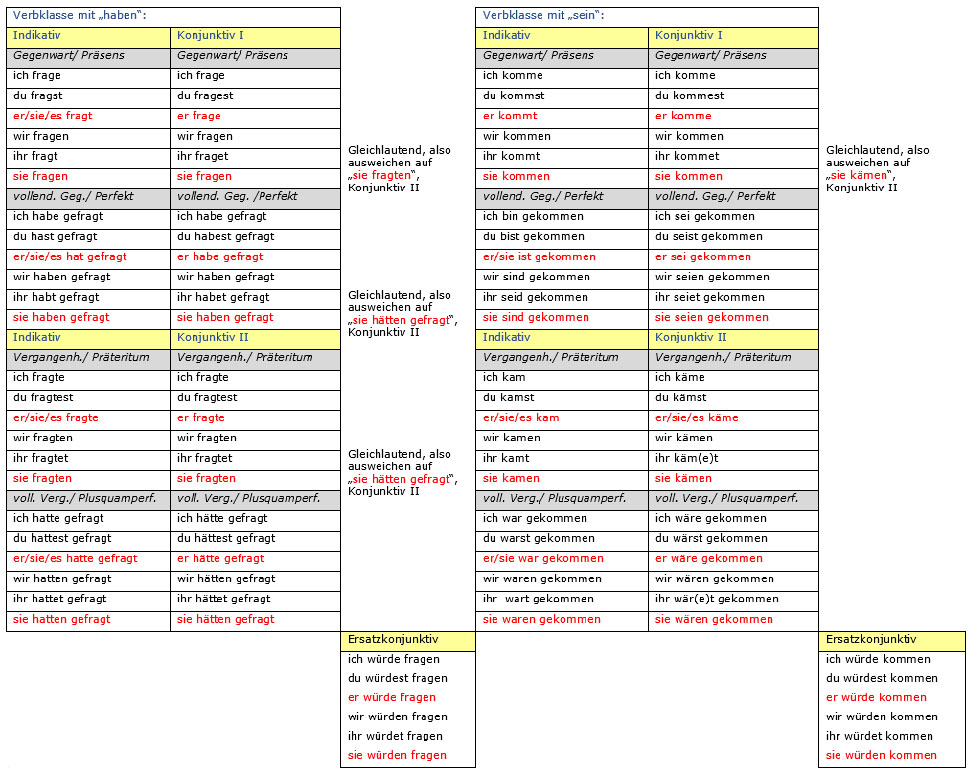

Woher kommt die eigentümliche, aber gammatikalisch notwendige Konjunktiv-Form? Wenn die Indikativ-Form mit der eigentlichen Konjunktiv-Form übereinstimmt, kann der Leser die Aussage nicht als "wahrscheinlich" bzw. als "nur möglich" erkennen (Konjunktiv = Möglichkeitsform). Mit einem grammatischen Trick wird hier Abhilfe geschaffen: Man wandert einfach in eine andere Zeitstufe. Und auf wundersame Weise scheint das Problem behoben zu sein. Beispiel: Herr Mayer wörtlich: "Die Kunden fragen nach der Ware." Indiekte Rede: "Herr Mayer berichtet, dass die Kunden nach der Ware fragten." (Ersatzweise: "fragen würden")

In der Regel kommt bei Textwiedergaben nur die 3. Person

Singular oder Plural zum Einsatz. Die folgende Liste der Konjunktivformen zeigt, warum viele Konkunktive als geänderte Zeitformen erscheinen. Grundsatz: Der Konjunktiv muss

zwingend als solcher, d.h. als Möglichkeitsform, erkannt

werden. |

|